Latar Belakang Historis dan Konteks Pidato

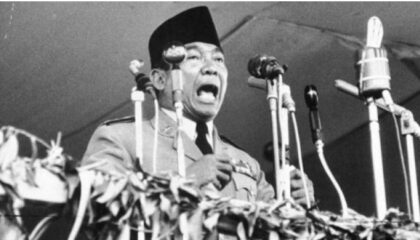

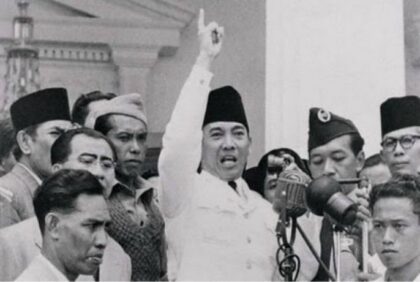

Pidato “Lahirnya Pancasila” disampaikan Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam forum resmi Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Momen ini menjadi panggung sejarah di mana bangsa Indonesia sedang merumuskan dasar negara, sebagai pondasi bagi kemerdekaan yang akan segera diproklamasikan. Dalam situasi pendudukan Jepang yang mulai melemah, elite politik Indonesia diberi ruang untuk menyusun visi dan sistem kenegaraan. Soekarno tampil sebagai tokoh kunci, menyampaikan gagasan fundamental tentang dasar negara Indonesia yang disebutnya sebagai “Pancasila”.

Konteks pidato ini sangat penting. Indonesia sedang berada di ambang kemerdekaan, namun belum memiliki konsensus ideologis. Berbagai aliran politik dan keagamaan tengah saling bertaut dan bertanding: nasionalis, Islamis, sosialis, dan golongan moderat. Dalam suasana yang penuh ketegangan itu, Bung Karno muncul dengan sikap menjembatani. Ia tidak menampilkan diri sebagai pemimpin satu golongan, tetapi sebagai pemikir dan juru bicara seluruh anak bangsa yang hendak membangun negara yang adil dan bersatu.

Pidato ini tidak hanya menandai lahirnya lima dasar negara, tetapi juga mengandung filosofi mendalam tentang kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Dengan retorika yang kuat dan pemikiran yang matang, Bung Karno merumuskan Pancasila sebagai kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sekaligus sebagai jalan tengah dari konflik ideologis. Dari sinilah, kita bisa menelusuri butir-butir Pancasila dalam pidatonya sebagai jawaban atas pertanyaan paling mendasar: negara seperti apa yang akan kita dirikan?

Isi Pidato: Lima Dasar yang Menjadi Jiwa Bangsa

- Kebangsaan Indonesia

Dasar pertama yang diusulkan Bung Karno adalah kebangsaan Indonesia. Namun kebangsaan yang dimaksud bukan nasionalisme sempit yang chauvinistik, melainkan nasionalisme yang inklusif dan menjangkau semua golongan. Bung Karno menolak gagasan negara berdasar ras, suku, atau agama tertentu. Ia menyatakan bahwa negara Indonesia harus menjadi “nationale staat”, yaitu negara kebangsaan yang menampung seluruh keragaman rakyat Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari berbagai latar belakang budaya, etnis, dan agama.

Pandangan ini muncul sebagai respon terhadap pengalaman kolonialisme yang membelah dan memecah belah rakyat Indonesia. Kebangsaan Indonesia menurut Bung Karno adalah semangat persatuan untuk melepaskan diri dari penindasan dan membangun solidaritas antargolongan. Ia menekankan bahwa Indonesia bukan milik satu kelompok, melainkan rumah bersama bagi semua warga yang tinggal di tanah air. Inilah nasionalisme pembebasan yang menjadi fondasi moral kemerdekaan.

Rumusan kebangsaan ini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi dasar bagi sila-sila selanjutnya. Tanpa persatuan kebangsaan, mustahil bisa dibangun semangat kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan meletakkan nasionalisme sebagai landasan pertama, Bung Karno menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia harus dimulai dari rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap tanah air.

- Internasionalisme atau Perikemanusiaan

Setelah membangun dasar kebangsaan, Bung Karno melanjutkan dengan prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan. Ia menolak anggapan bahwa nasionalisme berarti menutup diri atau memusuhi bangsa lain. Justru sebaliknya, nasionalisme Indonesia harus hidup dalam semangat kemanusiaan universal. “Nasionalisme tidak bisa hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sari internasionalisme,” ujar Bung Karno.

Internasionalisme yang ia maksud bukan doktrin politik asing, melainkan panggilan moral bangsa Indonesia untuk terlibat dalam perjuangan umat manusia melawan imperialisme dan penindasan. Pancasila bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga kontribusi bangsa ini bagi dunia. Dalam konteks itu, sila kemanusiaan menjadi penghubung antara perjuangan nasional dengan solidaritas global.

Dengan demikian, nasionalisme dan internasionalisme bukan dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling menopang. Keduanya membentuk fondasi moral negara Indonesia: cinta tanah air sekaligus cinta kemanusiaan. Relasi ini mengarahkan kita pada dasar ketiga, yaitu sistem politik demokratis yang memungkinkan rakyat berpartisipasi dan saling menghargai dalam kehidupan berbangsa.

- Mufakat atau Demokrasi

Sila ketiga yang disampaikan Bung Karno adalah demokrasi atau permusyawaratan. Ia mengangkat nilai-nilai lokal seperti musyawarah dan mufakat sebagai dasar demokrasi Indonesia. Demokrasi yang diidealkan bukanlah demokrasi liberal-elitistis yang hanya mengandalkan pemilu lima tahunan, tetapi demokrasi partisipatif yang hidup dalam budaya gotong royong dan deliberasi publik.

Menurut Bung Karno, demokrasi Indonesia harus bercorak kerakyatan dan sosial. Ia menyebutnya sebagai “politiek-economische democratie” – demokrasi politik dan ekonomi. Artinya, demokrasi bukan hanya soal hak pilih, tetapi juga hak atas tanah, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan. Dalam demokrasi Pancasila, suara rakyat bukan sekadar angka, melainkan kehendak hidup yang dijamin secara nyata.

Demokrasi ini menjadi jembatan antara nilai-nilai kebangsaan dan internasionalisme tadi dengan keadilan sosial sebagai dasar keempat. Tanpa demokrasi yang adil dan partisipatif, kebangsaan hanya akan menjadi alat elite, dan kemanusiaan hanya akan jadi slogan. Demokrasi dalam Pancasila adalah sarana untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan bersama.

- Kesejahteraan Sosial

Bung Karno menempatkan keadilan sosial sebagai dasar keempat negara. Ia menolak sistem kapitalisme yang telah menindas rakyat kecil, serta feodalisme yang mempertahankan ketimpangan sosial. Negara Indonesia harus menjadi negara yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat banyak – dari petani marhaen hingga buruh pabrik – bukan negara untuk konglomerat dan tuan tanah.

Konsep keadilan sosial dalam pidato ini erat kaitannya dengan gagasan marhaenisme yang dikembangkan Bung Karno sejak awal 1930-an. Ia ingin agar alat produksi, sumber daya alam, dan ekonomi nasional dikuasai dan dinikmati oleh rakyat. Dalam pidatonya, ia menekankan bahwa tidak boleh ada kelaparan, kemiskinan, atau pengangguran dalam Indonesia merdeka. Keadilan bukan hanya hukum, tetapi juga distribusi kekayaan.

Keadilan sosial menjadi konsekuensi logis dari demokrasi yang dijalankan dengan musyawarah, dan menjadi prasyarat bagi kehidupan berbangsa yang harmonis. Tanpa keadilan sosial, demokrasi akan timpang dan kemanusiaan akan dilukai. Dan pada akhirnya, keadilan ini tidak bisa dicapai tanpa dasar spiritual yang memandu, yaitu Ketuhanan.

- Ketuhanan yang Berkebudayaan

Sila kelima adalah Ketuhanan, tetapi Bung Karno menegaskan bahwa yang dimaksud adalah Ketuhanan yang berkebudayaan, bukan teokrasi atau negara agama. Ia menolak pemaksaan agama dan menginginkan agar negara menjamin kebebasan beragama, sekaligus mendorong hidup beragama yang penuh tenggang rasa dan kemanusiaan.

Bung Karno menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, tetapi tidak homogen dalam keyakinan. Oleh sebab itu, ia mengusulkan bentuk ketuhanan yang menghargai keberagaman, memberi ruang kepada semua golongan untuk menjalankan keyakinannya tanpa saling mengganggu. Agama, dalam perspektif ini, adalah sumber etika publik, bukan alat kekuasaan.

Sila Ketuhanan ini melengkapi empat sila sebelumnya dan menjadi fondasi spiritual dari seluruh Pancasila. Dalam hubungan ini, Bung Karno menawarkan penyederhanaan Pancasila menjadi Trisila (sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan) dan bahkan menjadi Ekasila: Gotong Royong. Artinya, semua nilai-nilai luhur itu bersatu dalam satu semangat kebersamaan.

Trisila, Ekasila, dan Penutup: Pancasila sebagai Manifesto Bangsa

Di akhir pidatonya, Bung Karno menyarikan Pancasila menjadi tiga sila (Trisila), dan akhirnya satu sila: Ekasila – Gotong Royong. Ini adalah bentuk filsafat praktis dari Pancasila sebagai cara hidup bangsa Indonesia. Gotong royong bukan hanya kerja sama sosial, tetapi falsafah politik, ekonomi, dan kebudayaan yang menjadi saripati dari keindonesiaan.

Pidato 1 Juni 1945 ini bukan sekadar orasi, tetapi manifesto ideologis yang menyatukan berbagai kekuatan dalam tubuh bangsa Indonesia. Dengan kelima sila tersebut, Bung Karno memberi jawaban atas perdebatan antara Islamisme, nasionalisme, sosialisme, dan kolonialisme. Ia menawarkan jalan tengah: Indonesia yang religius, humanis, demokratis, adil, dan bersatu.

Pidato ini menjadi tonggak sejarah berdirinya Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan berkepribadian. Pancasila tidak hanya lahir dari pikiran Bung Karno, tetapi dari denyut nadi rakyat Indonesia. Maka tugas generasi hari ini adalah menghidupkan kembali Pancasila, bukan sekadar sebagai teks, tetapi sebagai cita-cita dan praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komentar