Oleh: Senopati Ananta Jayanegara

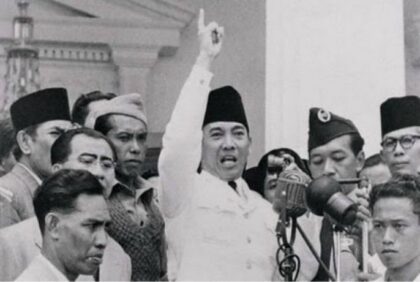

Sejarah Indonesia modern tidak dapat dilepaskan dari dua nama besar yang berdiri berdampingan pada 17 Agustus 1945: Soekarno dan Mohammad Hatta. Jika Soekarno adalah api revolusi, maka Hatta adalah lentera yang menjaga arah. Bung Hatta tidak hanya seorang proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, tetapi juga seorang pemikir ekonomi, perancang diplomasi, dan teladan integritas politik. Perjalanan hidupnya sejak lahir di Minangkabau hingga wafat di Jakarta memperlihatkan sebuah biografi yang sarat dengan etika, konsistensi, dan dedikasi untuk rakyat.

- Kelahiran dan Kanak-kanak (1902–1916)

Mohammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukittinggi, sebuah kota di Minangkabau, Sumatera Barat. Latar keluarganya—pedagang Minangkabau yang religius—membentuk dasar moral dan kedisiplinan hidupnya. Sejak kecil Hatta dikenal tekun belajar, rajin membaca, dan menguasai bahasa Belanda dengan baik.

Konteks masa kecil Hatta adalah masa Politik Etis yang dicanangkan Belanda pada 1901. Kebijakan ini membuka peluang pendidikan bagi pribumi, meski terbatas pada kalangan elit. Hatta termasuk generasi yang beruntung, sehingga sejak dini ia mendapat akses ke pendidikan modern. Hal ini menyiapkan jalan baginya untuk memahami dunia Barat, namun tetap berpijak pada tradisi Minangkabau yang egaliter.

- Pendidikan Awal dan Kesadaran Politik Pemuda (1916–1921)

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Hatta melanjutkan ke MULO di Padang, lalu ke Prins Hendrik School di Batavia. Pada usia muda ia bergabung dengan Jong Sumatranen Bond (1916), organisasi pemuda berbasis daerah. Di sinilah ia belajar retorika, kepemimpinan, dan mulai menumbuhkan kesadaran nasional.

Periode ini penting karena Hatta menyaksikan bagaimana gerakan pemuda dari berbagai daerah—Jawa, Sumatra, Minahasa—mulai menyatukan diri. Ia menjadi bagian dari generasi yang akan melahirkan semangat Sumpah Pemuda 1928.

- Studi di Belanda dan Formulasi Nasionalisme (1921–1932)

Tahun 1921, Hatta berangkat ke Belanda untuk menempuh studi ekonomi di Handels Hogeschool, Rotterdam. Di sanalah ia bertemu dengan lingkungan mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Indische Vereeniging, yang kemudian berubah menjadi Perhimpoenan Indonesia (PI).

Pada tahun 1926, Hatta menjadi ketua PI. Di bawah kepemimpinannya, organisasi ini tidak lagi sekadar perkumpulan mahasiswa, tetapi berubah menjadi organisasi politik yang menyuarakan kemerdekaan Indonesia. PI menerbitkan majalah Indonesia Merdeka, yang memuat tulisan-tulisan Hatta, seperti “Indonesia Vrij” (1928), sebuah manifesto kemerdekaan penuh yang menolak kompromi otonomi kolonial.

Hatta juga mengikuti perkembangan politik global: kemenangan Bolshevik di Rusia (1917), perlawanan Gandhi di India, serta gerakan nasionalisme di Mesir dan Asia-Afrika. Dari sinilah ia memadukan gagasan nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme kooperatif yang kelak menjadi inti pikirannya.

Namun keberanian itu membuatnya ditangkap oleh pemerintah Belanda tahun 1927, meskipun akhirnya dibebaskan. Pengalaman ini menguatkan reputasi Hatta sebagai tokoh politik berintegritas.

- Pembuangan dan Kontemplasi Politik (1932–1942)

Pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia. Tak lama, ia ditangkap Belanda dan dibuang ke Boven Digoel, lalu ke Banda Neira bersama tokoh-tokoh pergerakan lain.

Masa pembuangan ini justru menjadi laboratorium intelektual bagi Hatta. Ia banyak menulis:

- “Daulat Rakyat” (1932) → menegaskan keyakinannya pada demokrasi sebagai jalan bangsa.

- “Demokrasi Kita” (1930-an) → menegaskan pentingnya demokrasi parlementer, bukan kediktatoran.

- Tulisan-tulisan ekonomi tentang koperasi, yang kelak menjadikannya dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Dengan membaca filsafat, ekonomi, dan politik, Hatta memperdalam keyakinan bahwa kemerdekaan harus dibangun di atas fondasi demokrasi dan ekonomi kerakyatan, bukan semata revolusi bersenjata.

- Masa Pendudukan Jepang dan Proklamasi (1942–1945)

Ketika Jepang masuk Indonesia tahun 1942, Hatta bersama Soekarno memutuskan untuk bekerja sama secara terbatas. Namun kerja sama ini bersifat strategis, yakni membuka ruang pendidikan politik bagi rakyat.

Hatta duduk dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Di sinilah ia memainkan peran penting dalam merumuskan dasar negara dan menyiapkan kemerdekaan.

Puncaknya, pada 17 Agustus 1945, Bung Hatta mendampingi Bung Karno membacakan Proklamasi Kemerdekaan. Jika Soekarno adalah suara lantang revolusi, maka Hatta adalah kekuatan logis yang mengatur struktur negara baru.

- Revolusi dan Diplomasi (1945–1949)

Sebagai Wakil Presiden RI pertama, Hatta memainkan peran sentral dalam mempertahankan kemerdekaan. Ia bukan hanya pendamping Soekarno, melainkan arsitek diplomasi Indonesia.

- Perjanjian Linggarjati (1946) dan Renville (1948) → meski kontroversial, Hatta melihatnya sebagai langkah taktis untuk menjaga eksistensi republik.

- Konferensi Meja Bundar (1949) → keberhasilannya dalam diplomasi membuat Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia.

Di sini terlihat perbedaan gaya dengan Soekarno: Hatta adalah realistis, lebih memilih diplomasi daripada konfrontasi terbuka.

- Demokrasi Liberal dan Perbedaan dengan Soekarno (1950–1959)

Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal. Hatta memperjuangkan sistem parlementer yang menjamin kebebasan politik. Pada masa ini ia menulis esai penting:

“Demokrasi Kita” (1957) → kritik terhadap kecenderungan otoriter dan peringatan bahaya hilangnya demokrasi.

Namun, perbedaan prinsip dengan Soekarno semakin tajam. Soekarno mengarah pada Demokrasi Terpimpin, sementara Hatta tetap teguh pada demokrasi parlementer.

Akhirnya, pada 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Keputusan ini monumental karena menunjukkan sikap etis seorang negarawan: lebih memilih mundur daripada melanggar prinsip.

- Masa Senja: Guru Bangsa (1956–1980)

Setelah mundur, Hatta tidak lagi aktif di pemerintahan, tetapi tetap menulis dan memberi teladan. Ia dikenal sebagai sosok yang hidup sederhana, jujur, dan konsisten.

Karya penting di masa senja adalah Memoir (1979), yang menjadi refleksi hidup dan gagasan politiknya. Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Jakarta. Ia dikenang sebagai Bapak Koperasi Indonesia sekaligus pejuang demokrasi yang teguh.

Biografi Bung Hatta adalah kisah seorang pemimpin yang memilih jalan sunyi integritas dibanding gemerlap kekuasaan. Dari Bukittinggi hingga Rotterdam, dari Banda Neira hingga Jakarta, Hatta menunjukkan bahwa politik harus dilandasi etika, demokrasi, dan keberpihakan pada rakyat kecil.

Jika Soekarno adalah orator yang membangkitkan bangsa, maka Hatta adalah penuntun yang memastikan bangsa itu tetap berpijak pada akal sehat dan moral. Sejarah menempatkannya sebagai dwitunggal bersama Soekarno, tetapi dengan warna yang berbeda: Bung Karno api revolusi, Bung Hatta lentera etika

Komentar