Oleh: Senopati Ananta Jayanegara

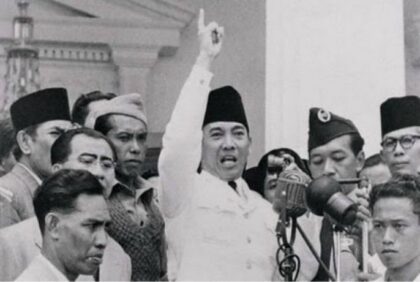

Bung Karno bukan sekadar proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, tetapi juga seorang pemikir besar yang menyatukan gagasan politik, budaya, dan spiritualitas dalam satu kerangka revolusi nasional. Sejarah hidupnya memperlihatkan perjalanan panjang seorang manusia yang ditempa oleh penjajahan, perjuangan, hingga pengasingan, untuk kemudian melahirkan gagasan kebangsaan yang menuntun Indonesia merdeka. Melalui pendekatan sejarah, kita dapat menelusuri kehidupan Bung Karno secara kronologis, periodik, dan analitis: bagaimana peristiwa-peristiwa membentuk dirinya, karya-karyanya, dan akhirnya warisan yang ia tinggalkan.

- Masa Kelahiran dan Kanak-Kanak (1901–1915)

Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayahnya seorang priyayi Jawa, sementara ibunya keturunan bangsawan Bali. Sejak kecil ia hidup di persimpangan budaya Jawa-Bali, feodalisme-priyayi, dan Islam-abangan. Dari sinilah lahir kepekaannya membaca keragaman bangsa.

Pendidikan dasar ditempuh di Eerste Inlandse School (Tulukan, Mojokerto), lalu pindah ke Europeesche Lagere School (ELS) di Mojokerto. Di sinilah ia mulai belajar bahasa Belanda, pintu masuk ke dunia modern. Bung Karno kecil tumbuh dalam kemiskinan material, tetapi sejak dini ia sudah menunjukkan bakat oratoris dan imajinasi besar tentang kebebasan.

- Masa Remaja dan Pergerakan Awal (1916–1921)

Tahun 1916, Soekarno masuk Hogere Burger School (HBS) di Surabaya. Ia tinggal di rumah H.O.S. Tjokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam, yang kelak disebutnya sebagai “guru bangsa.” Di rumah inilah ia bertemu dengan tokoh muda seperti Semaoen dan Alimin, memperluas cakrawala politiknya.

Di masa ini, Soekarno mulai memahami bahwa kebangkitan nasional tidak bisa hanya dengan perlawanan kultural, melainkan harus berbasis organisasi modern dan ideologi. Pengalaman ini menjadi fondasi kesadarannya akan pentingnya persatuan nasional.

- Masa Mahasiswa dan Perumusan Identitas Politik (1921–1926)

Pada 1921, Soekarno masuk Technische Hoogeschool te Bandoeng (kini ITB) jurusan teknik sipil. Ia belajar ilmu teknik, tetapi lebih banyak menyerap gagasan kebangsaan. Tahun 1926 ia menulis karya penting, “Nasionalisme, Islam, dan Marxisme”, yang diterbitkan di majalah Suluh Indonesia Muda.

Tulisan ini menandai lahirnya gagasan sintesis ideologi—upaya menyatukan kekuatan Islam, nasionalisme, dan marxisme dalam satu front melawan kolonialisme. Di Bandung pula ia berinteraksi dengan tokoh muda seperti Sartono dan Dr. Cipto Mangunkusumo.

- Masa PNI, Penjara, dan Ideologi Awal (1927–1933)

Pada 4 Juli 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI berhaluan non-kooperatif terhadap Belanda, berbeda dengan partai-partai lain yang cenderung moderat. PNI berkembang pesat, membuat pemerintah kolonial gusar.

Tahun 1929, Soekarno ditangkap dan diadili di Bandung. Dari pengadilan ini lahirlah pledoi “Indonesia Menggugat” (1930), sebuah karya monumental yang menegaskan hak bangsa Indonesia untuk merdeka. Pledoi ini menempatkan Soekarno dalam jajaran pemimpin nasionalis radikal. Namun, setelah PNI ditekan, Soekarno sempat memimpin Partindo. Tahun 1933 ia kembali ditangkap dan dibuang ke Ende, Flores.

- Masa Pembuangan dan Marhaenisme (1933–1942)

Pembuangan di Ende (1934–1938) menjadi titik refleksi. Di sana ia menulis naskah drama seperti Rendoen Dendam dan banyak merenung tentang filsafat Jawa, Islam, dan Barat. Ia juga merumuskan konsep Marhaenisme, ideologi kerakyatan berbasis pengalaman seorang petani kecil bernama Marhaen.

Marhaenisme menekankan kemandirian ekonomi rakyat kecil, berbeda dengan marxisme klasik yang menekankan proletariat industri. Pemikiran ini menjadi tulang punggung ideologi politik Bung Karno. Pada 1938 ia dipindahkan ke Bengkulu. Di sini, selain membina kehidupan masyarakat, ia bertemu Fatmawati, yang kelak menjadi istrinya dan menjahit Sang Saka Merah Putih.

- Masa Pendudukan Jepang dan Proklamasi (1942–1945)

Kedatangan Jepang tahun 1942 membuka babak baru. Soekarno melihat Jepang sebagai “kuda troya” untuk mempersiapkan kemerdekaan. Ia aktif di Putera, Jawa Hokokai, hingga BPUPKI.

Pada 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Soekarno menyampaikan pidato “Lahirnya Pancasila”, merumuskan dasar negara yang mempersatukan keragaman bangsa. Pidato ini menjadi salah satu karya puncaknya.

17 Agustus 1945, bersama Mohammad Hatta, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini bukan hanya klimaks perjuangan, tetapi juga bukti bahwa gagasan-gagasan yang dirintis sejak 1920-an kini menemukan jalannya.

- Masa Revolusi Fisik dan Diplomasi Kedaulatan (1945–1949)

Pasca proklamasi, Indonesia menghadapi agresi militer Belanda. Soekarno berperan sebagai simbol pemersatu, sementara diplomasi dilaksanakan lewat Perjanjian Linggarjati (1947), Renville (1948), hingga Konferensi Meja Bundar (1949).

Walau sering dikritik karena kompromi, diplomasi ini menegaskan peran Soekarno sebagai strategis politik, mampu menyeimbangkan perjuangan militer dan diplomasi internasional.

- Masa Demokrasi Parlementer dan Diplomasi Global (1950–1959)

Dekade 1950-an adalah masa demokrasi liberal. Soekarno semakin frustrasi dengan tarik-menarik kepentingan partai. Pada 1955, Indonesia menggelar Pemilu pertama dan Konferensi Asia Afrika di Bandung—puncak diplomasi global Bung Karno.

KAA 1955 memperkenalkan Indonesia sebagai pemimpin Dunia Ketiga, melahirkan Spirit Bandung, cikal bakal Gerakan Non-Blok. Namun di dalam negeri, instabilitas mendorong Bung Karno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959, kembali ke UUD 1945, menandai lahirnya Demokrasi Terpimpin.

- Masa Demokrasi Terpimpin dan Puncak Pemikiran (1959–1965)

Di masa ini, Soekarno mengukuhkan gagasan Manipol-USDEK (1960) sebagai ideologi resmi negara: Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia.

Ia juga menggagas Trisakti (1963): berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Trisakti menjadi warisan penting hingga kini. Namun, situasi politik makin rumit: konflik dengan Malaysia (“Ganyang Malaysia!”), ketegangan dengan Barat, dan meningkatnya kekuatan PKI. Peristiwa 30 September 1965 mengguncang rezimnya.

- Masa Kejatuhan dan Akhir Hayat (1965–1970)

Pasca G30S, Soekarno kehilangan dukungan militer. Pada 1967 MPRS mencabut mandatnya, dan tahun 1968 ia resmi digantikan oleh Soeharto. Bung Karno hidup dalam pengawasan ketat, kesehatan memburuk, hingga wafat pada 21 Juni 1970 di RSPAD Jakarta. Ia dimakamkan di Blitar, dekat makam ibunya.

- Warisan Pemikiran Bung Karno

Warisan Bung Karno tidak sekadar pada proklamasi kemerdekaan, tetapi juga pada gagasan-gagasan besar:

- Nasionalisme, Islam, dan Marxisme (1926) – sintesis ideologi bangsa.

- Indonesia Menggugat (1930) – manifesto anti-kolonial.

- Marhaenisme (1930-an) – ideologi kerakyatan.

- Lahirnya Pancasila (1945) – dasar negara.

- Manipol-USDEK (1960) – arah politik nasional.

- Trisakti (1963) – visi kedaulatan bangsa.

- Gagasan-gagasan ini membentuk fondasi politik, ekonomi, dan kebudayaan Indonesia modern.

Kehidupan Bung Karno adalah mosaik antara penderitaan, perjuangan, gagasan, dan warisan. Ia dilahirkan di bawah penjajahan, menghabiskan masa mudanya dalam penjara dan pengasingan, tetapi mampu menyalakan obor kemerdekaan. Pemikirannya lahir dari realitas konkret rakyat kecil, dari Marhaen hingga Pancasila. Bung Karno wafat sebagai tahanan politik, tetapi warisannya tetap hidup: semangat untuk membangun bangsa yang merdeka, berdikari, dan berkepribadian.

Komentar